Le masque et la plume

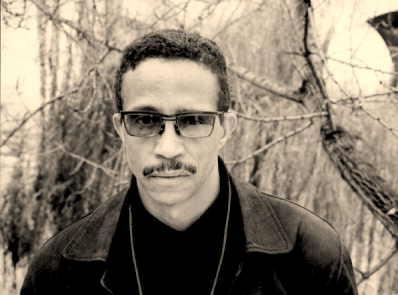

C' EST un autre enfer, plus collectif puisqu'il s'agit de la guerre civile et du terrorisme qui rongent l'Algérie depuis des années, qu'évoque le nom de Yasmina Khadra, qui, dans chacun de ses livres, s'est posée en témoin de la tragédie de son pays ; et c'est un mystère, celui de son identité, gardée secrète jusqu'à aujourd'hui, que dévoile son dernier roman, « l'Ecrivain » (1).

Yasmina Khadra s'appelle en réalité Mohammed Moulessehoul, il a 46 ans et il vient de mettre fin à sa carrière militaire avec le grade de commandant ; il a quitté l'Algérie et espère être accueilli en France.

Bien entendu, le recours à un pseudonyme n'était pas pour lui une coquetterie, une lubie passagère. Pendant onze années, il a mené de front son « métier » d'écrivain, la nuit, et celui d'officier supérieur engagé dans la lutte antiterroriste, le jour. « La nuit ou le jour, je n'ai fait que combattre un même ennemi », dit-il. Yasmina Khadra - les deux prénoms de son épouse et le nom de plume qu'il souhaite garder - avait déjà publié plusieurs livres en Algérie sous son nom (2), « modestes », selon lui, quand, en 1989, une circulaire de l'armée a imposé aux écrivains militaires de soumettre leurs textes à un comité de censure. Refusant de se plier à cette mesure mais ne supportant pas de ne plus écrire, il est entré dans la clandestinité littéraire et a publié sous pseudonyme.

Il y a eu « le Dingue au bistouri » en 1990, « la Foire » en 1993, un manuscrit intitulé « les Califes de l'apocalypse » qu'il estime prémonitoire mais dont aucun éditeur n'a voulu et puis sa trilogie policière publiée en France à partir de 1997 (3) avec le fameux commissaire Llob : « Morituri », « Double Blanc » et « l'Automne des chimères » (un ouvrage dans lequel il donnait assez d'indices pour que l'on devine que Yasmina Khadra était en fait un homme et un militaire... ce que peu ont compris, heureusement pour lui, peut-être), avant « les Anneaux du Seigneur » et « A quoi rêvent les loups » qui l'ont consacré comme le grand témoin de la tragédie algérienne.

« L'Ecrivain », dans lequel il raconte ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, aident à comprendre cette double vie assez extraordinaire. Le roman s'ouvre sur un magnifique hymne d'amour d'un fils pour son père ; deux pages, pas plus, car le père conduit son enfant, l'auteur, à l'école des cadets d'El Mechouar, pour qu'on en fasse un brillant officier. A neuf ans, Mohammed devient le matricule 129, un enfant adoptif de l'Armée et de la Révolution comme les autres gamins orphelins de guerre qui hurlent de terreur la nuit et tentent d'échapper aux coups des enseignants et des surveillants le jour.

Le garçon a vécu sa « déportation », qui se poursuivra au lycée militaire de Koléa, comme une sorte d'enfer inéluctable d'où il ne pouvait s'échapper que par le rêve, les livres et, très vite, l'écriture. S'il n'a plus jamais appelé son père « papa », il ne l'a cependant jamais jugé, même quand celui-ci, qui aimait les femmes, s'est débarrassé à leur tour de ses plus jeunes frères, a quitté sa mère et l'a reléguée dans un quartier sordide.

L'auteur illustre ces longues années de solitude et d'apprentissage avec des anecdotes quelquefois cocasses et souvent dramatiques, des portraits de mômes perdus aux mains d'adultes parfois sadiques et dont personne ne pouvait préjuger du destin ; ainsi de ce gamin aux allures de fennec, plus jeune que lui d'un an, Saïd Mekhloufi, qui rédigera plus tard le manifeste de la désobéissance civile du FIS avant de devenir le premier émir national de l'intégrisme armé.

Plus fort que le destin, c'est sa vocation d'écrivain que le jeune Mohammed découvre en même temps que les grands auteurs et pour l'accomplir, il a trouvé le courage de résister aux moqueries de ses pairs et aux brimades de ses professeurs et supérieurs hiérarchiques. Yasmina Khadra se dit foncièrement fataliste : « ... Ne sachant à quoi m'attendre, je choisis de prendre les choses telles qu'elles se présentaient ; de cette façon au moins - raisonnais-je - j'aurais la consolation de ne pas me tenir pour responsable de mes propres déconvenues. Je ne me rebellerai ni contre les abus d'autorité - qui, d'ailleurs, à aucun moment, ne feront plier l'officier que je suis devenu - ni contre l'ironie du sort qui malmènera copieusement le romancier que j'essaierai d'être ; en revanche, j'aurai, jusqu'au bout, la patience titanesque de toujours laisser venir ce que je n'avais pas les moyens d'aller chercher. »

On comprend mieux comment Yasmina Khadra a survécu pendant trente-cinq ans dans un univers qui n'aurait pas dû être le sien, l'armée, sa deuxième famille, à laquelle il continue de rendre hommage tout en estimant qu'elle est incapable de vaincre l'intégrisme. Ennemi de la violence - « c'est une voie insensée, la voie des perditions » -, il a pratiqué la violence parce qu'on l'avait engagé dans cette voie et aussi parce que, parfois, « on ne peut guérir le mal que par le mal »...

L'ouvrage s'achève alors que Mohammed vient d'être reçu au baccalauréat ; il est à la croisée des chemins : ses camarades, ceux qui le connaissent bien comme le dramaturge Slimane Benaïssa qu'il avait rencontré, lui affirment que sa place n'est pas à la caserne ; son père menace de le renier s'il quitte l'armée, sa mère voit déjà des étoiles sur ses épaulettes ; lui ne sait plus où il en est, sauf qu'il faut laisser faire le temps. Et c'est ainsi que se conclut ce très beau livre : « Le matin, à la première heure, je pris le train pour rattraper mon destin ». On sait ce qu'il advint.

(1) Editions Julliard, 242 p., 129 F.

(2) De 1984 à 1988, Yasmina Khadra a publié cinq livres aux éditions Enal-Alger et « De l'autre côté de la ville » aux éditions de l'Harmattan sous son vrai nom ; il a obtenu le grand Prix de la ville d'Oran en 1984

(3) Editions Baleine

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature