À l’occasion de la journée mondiale de la sécurité des patients le 17 septembre 2025, la HAS a publié son bilan annuel sur les évènements indésirables graves liés aux soins (EIGS). Au-delà du chiffre record de 4 630 EIGS déclarés en 2024, l’institution s’est intéressée aux évènements graves en lien avec le personnel non-permanent (intérimaires et vacataires).

Sans incriminer directement les soignants, son analyse de 512 EIGS déclarés entre 2017 et 2024 alerte sur des « défaillances systémiques en cause », notamment dans la gestion des ressources humaines et l’organisation des prises en charge à l’hôpital (seuls deux cas ont été recensés en ville incluant des infirmiers libéraux).

149 médecins impliqués

Les conclusions de la HAS sont sans appel. Sur l’ensemble des cas étudiés, plus d’un tiers (38 %) sont à l’origine du décès du patient. On retiendra de l’analyse que dans 79 % des cas, l’EIGS est estimé évitable par les déclarants. Parmi ces évènements jugés évitables, 32 % ont entraîné un décès et 41 % ont mis en jeu le pronostic vital.

Qui fait partie du « personnel non permanent » ? La HAS a notamment identifié 226 infirmiers ou faisant fonction, 149 médecins et 98 aides soignants (ou FF), la plupart du temps intérimaires (55 % ), vacataires (35 %) ou suppléants (7 %).

La majorité des EIGS impliquant du personnel non permanent se sont produits dans le secteur sanitaire. Les services le plus souvent concernés sont ceux de médecine, de SMR, puis d’obstétrique, de psychiatrie, d’hospitalisation à domicile et du Samu.

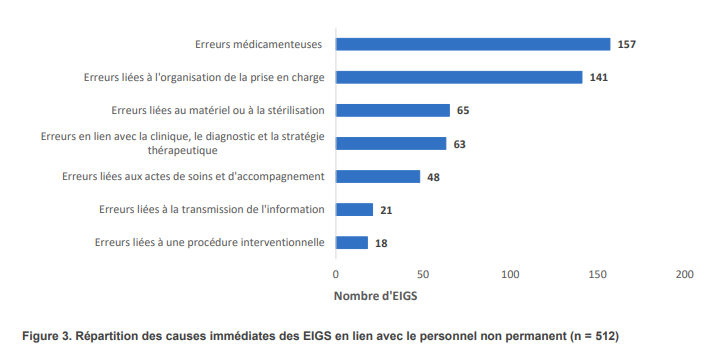

Bien qu’un EIGS survienne en général pour une multitude de raisons concomitantes, les déclarants ont signalé certaines causes immédiates. Les erreurs médicamenteuses sont présentes dans près d’un tiers des cas, le plus souvent liées à un surdosage ou à une erreur du patient.

L’organisation de la prise en charge est également, comme dans le bilan général des EIGS, un facteur de risque majeur. L’analyse souligne principalement des « défauts de surveillance, tels que le suivi insuffisant des paramètres vitaux ou la surveillance inadaptée des patients à risque de passage à l’acte suicidaire ou à risque de chute ».

En ce qui concerne plus directement les médecins, les erreurs en lien avec la clinique, le diagnostic et la stratégie thérapeutique interviennent dans 12 % des cas.

Des causes plus profondes

Mais pour la HAS, « un EIGS est toujours le résultat d’une combinaison de causes profondes ». Parmi les 37 raisons proposées, le facteur qui revient le plus souvent dans les déclarations est celui lié aux professionnels. Les déclarants estiment que dans 83 % des cas, des « problèmes de qualifications et de compétence » , ainsi que du « stress des professionnels » dû à la charge de travail ont été identifiés.

L’état de santé du patient (antécédents, comorbidités complexes) apparaît comme deuxième facteur de risque, suivi de près par des « défaillances dans la mise en place des protocoles » et une mauvaise communication au sein des équipes.

Dans un aparté, la HAS précise que les facteurs liés aux professionnels sont les premiers cités dans le cadre des EIGS impliquant du personnel non permanent, alors qu’ils n’arrivent qu’en cinquième position sur sept, si l’on considère l’ensemble des EIGS déclarés à la HAS.

Face à ces résultats, l’autorité met en garde les établissements sur l’importance de « stabiliser les équipes » pour assurer « une meilleure continuité des soins ». Les problèmes d’adéquation des connaissances et des compétences du personnel non-permanent ont été largement soulevés par l’étude, qui préconise d’évaluer les « savoirs et aptitudes (…) lors de l’entretien d’embauche ou à l’arrivée du personnel dans son service ou sa structure à l’aide d’outils dédiés », en particulier dans les services très spécialisés comme la réanimation, la cardiologie, la neurologie, etc. Et lorsque ce n’est pas possible, s’assurer que les vacataires et intérimaires sont supervisés.

Enfin, il s’agit pour les établissements d’optimiser la communication dans les équipes afin de limiter les risques. Les déclarations rapportent « des communications interprofessionnelles incomplètes ou absentes », ainsi que des « défauts de complétion du dossier médical des patients ». Pour y remédier, l’étude suggère l’usage d’outils spécialisés, et une meilleure intégration du personnel non-permanent au sein des équipes.

Un retard de diagnostic sur un infarctus du myocarde mettant en jeu le pronostic vital

« Un patient trentenaire accompagné de son épouse se présente aux urgences à midi pour des poussées récurrentes d’hypertension artérielle. Il est installé en box 20 minutes après son arrivée. Plusieurs électrocardiogrammes (ECG) sont réalisés dans l’après-midi. Son épouse signale à l’équipe soignante à plusieurs reprises la dégradation de son état. L’équipe paramédicale alerte à plusieurs reprises le médecin remplaçant sur l’évolution défavorable et renforce la surveillance du patient.

À 17 heures, le médecin voit le patient. Ce dernier décrit une douleur thoracique épigastrique constrictive et présente une tachycardie. Le médecin prescrit des antihypertenseurs, des antalgiques et de l’oxygène. Un dosage des troponines est effectué vers 23 hures. Un cardiologue est consulté et le diagnostic d’infarctus du myocarde est posé.

Cet EIGS a été causé, entre autres, par une analyse tardive des ECG, une méconnaissance des protocoles de prise en charge de l’hypertension et de la douleur thoracique ainsi qu’un défaut de prise en compte des alertes de l’équipe paramédicale par le médecin remplaçant. »

Médico-social : l’ex-groupe Avec en voie de reprise, les 4 500 emplois devraient être sauvés

Dans le Maine-et-Loire, la dynamique du CH de Lys-Hyrôme portée par la labellisation

Caroline Janvier (ARS Centre-Val de Loire) : « Le label France Santé est aussi utile pour les médecins que pour les patients »

Hôpitaux de proximité : la labellisation, et demain ?